インタビュー

創造の自給自足

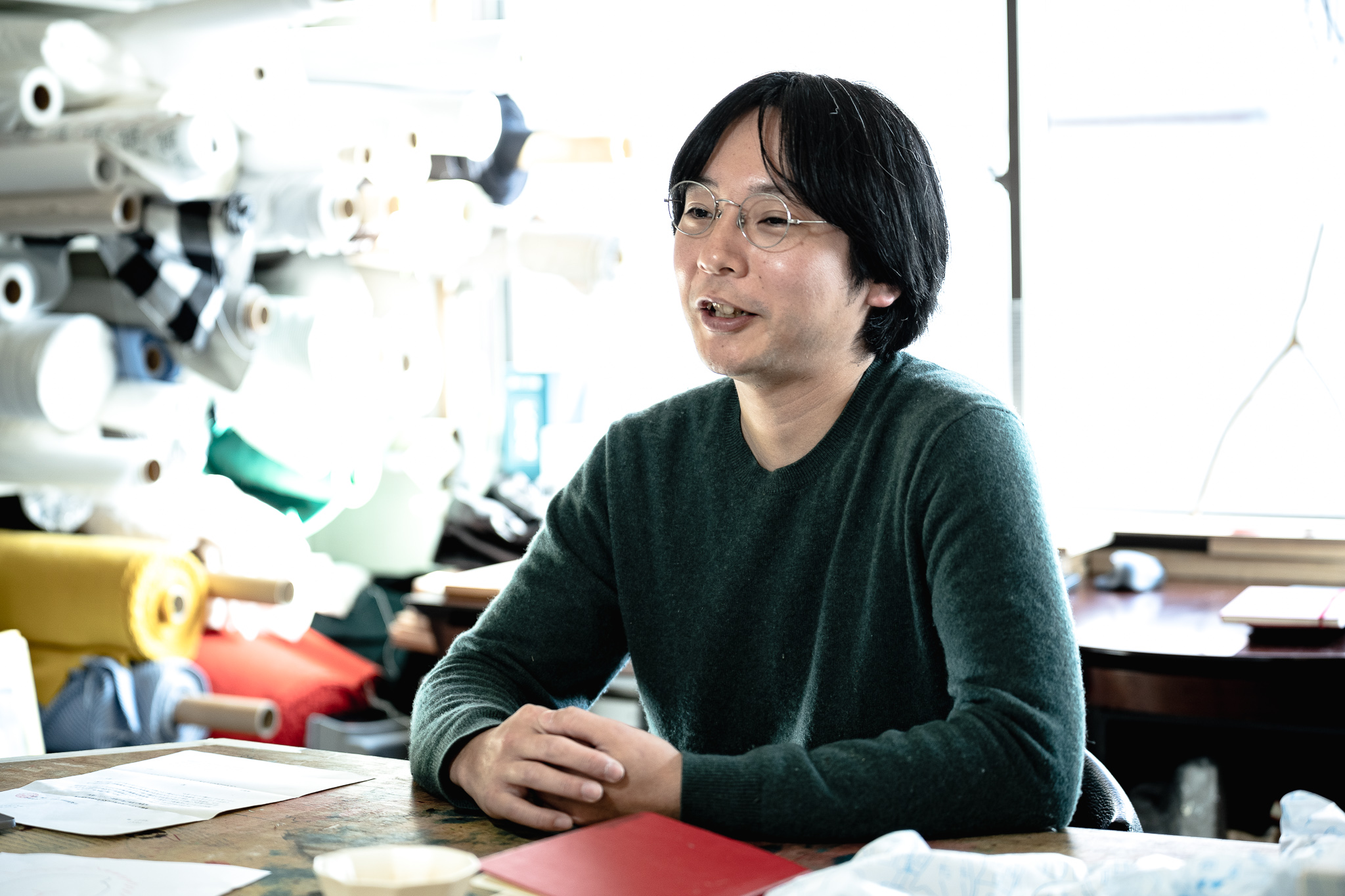

後編|TEXT 大江よう インタビュー

掲載:2021年11月30日

取材:2021年3月

企画・取材・構成 奥口文結(FOLK GLOCALWORKS)、濱田直樹(株式会社KUNK)

このインタビューは、「多様なメディアを活用した文化芸術創造支援事業」の助成事業実施者に文化芸術活動や新型コロナウイルス感染症の影響等について伺ったものです。

当日は、身体的距離確保やマスク着用などの新型コロナウイルス感染症対策を行いながら、取材を行いました。写真撮影時には、マスクを外して撮影している場合があります。

- TEXT大江よう