インタビュー

古典という器に

新たな水を

注ぎ入れること

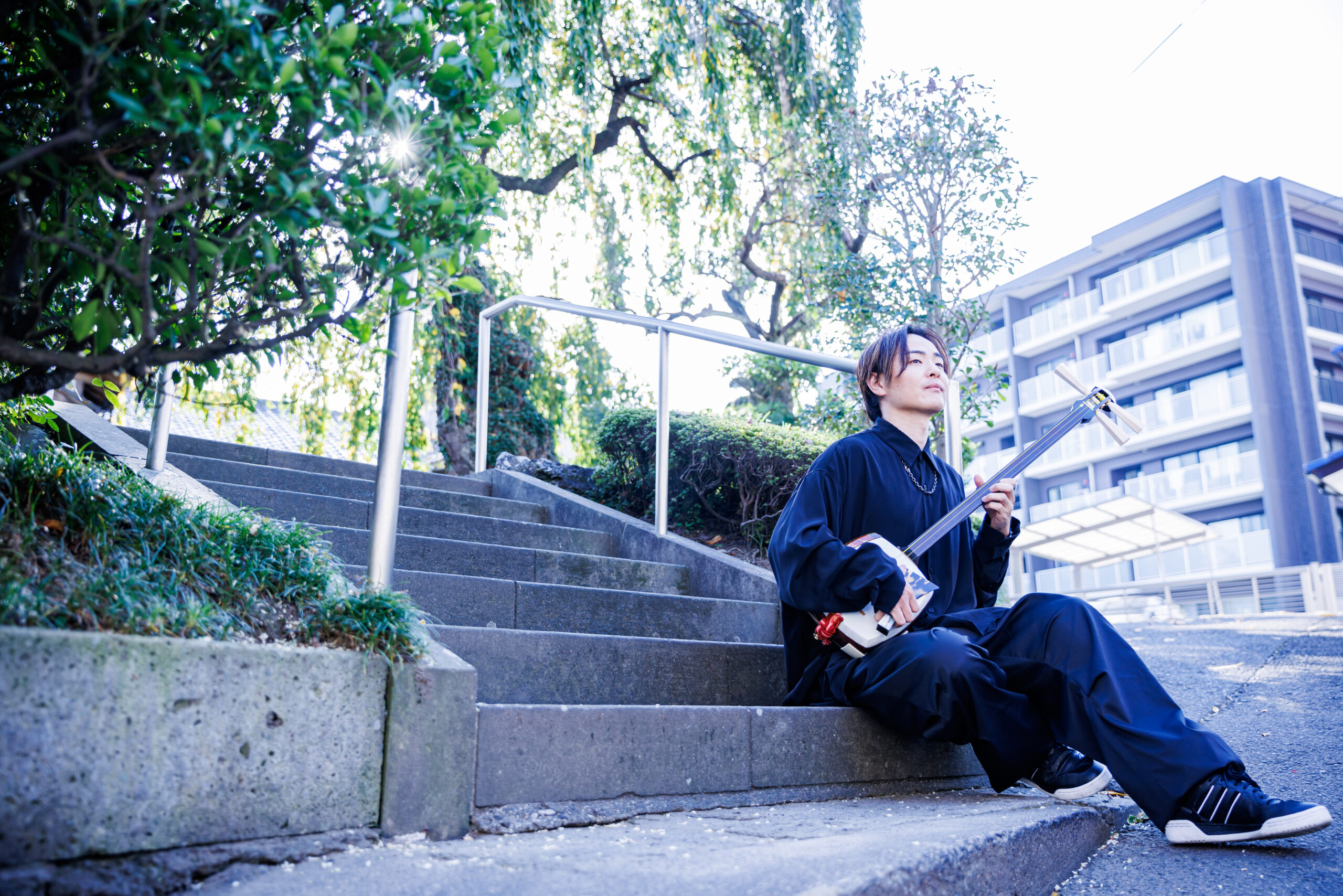

津軽三味線奏者・浅野 祥

5歳から津軽三味線をはじめ、幼少期から津軽三味線全国大会での輝かしい記録を打ち立ててきた、仙台市出身で津軽三味線奏者の浅野 祥さん。海外でのライブ出演や様々なアーティストとの共演を通じて、古典楽器のイメージを塗り替え、民謡の世界に新たな風を取り込んできた。華やかな経歴の裏には、今でも欠かさない民謡の探究がある。そこから考える津軽三味線の新しい解釈とは。そして演奏家としての浅野さんを支える軸についても話を聞いた。

掲載:2022年11月16日

取材:2022年10月

- 浅野 祥 あさの・しょう

-

宮城県仙台市出身。祖父の影響により、3歳で和太鼓、5歳で津軽三味線を始める。その後、三絃小田島流 二代目小田島徳旺氏に師事。

7歳の時、青森県弘前市で開催される津軽三味線全国大会に最年少出場し、翌年から各級の最年少優勝記録を次々と塗り替える。

2004年 津軽三味線全国大会、最高峰のA級で最年少優勝(当時14歳)その後、2006年まで連続優勝し、3連覇を達成。同大会の規定により、殿堂入りを果たす。※津軽三味線世界大会(旧大会名:津軽三味線全国大会)

2007年17歳でビクターエンターテインメントよりメジャーデビュー。以降、世界各国でコンサートツアーを行うなど、海外に向けても積極的に発信する。

仙台クラシックフェスティバルには第3回(2008年)以降、多数出演。今年(2022年)も演奏を披露している。2023年1月15日(日)、エルパーク仙台で行われる「伊達政宗が聴きたかった(かもしれない)クラシック!?『スギテツ×浅野祥 新春ファミリー音楽会』」に出演予定。