設計の契機

はじめて仙台を訪れたのは、1969年の冬で、上野発常磐線の夜行列車だった。寝台ではなく普通列車で、座席に丸まって仙台に着いた。当時の仙台駅は、背の高いそっけない建物で、とにかく寒さと雪が印象的だった。宮城県中央児童館(以下、中央児童館)の遠藤先生が出迎えてくれて、車で向山の丘の上にある中央児童館に案内してくれた。そこは、研修室だけでなく宿泊室もある施設で、2階建ての鉄骨コンクリートの建物であった。館長の但木卓郎(ただき・たくろう)先生とは一度東京で会っていたが、人懐っこい笑顔で歓迎してくれた。当時、東北では、児童館活動がとても盛んで、中央児童館はその中心的な存在であり、但木先生は、東北の児童館活動のリーダーだった。早速案内してくれた庭は、起伏に富んでいた。全体としては、2ha以上あったと思われる。宝くじ協会の寄贈遊具が置かれる場所は、約1haぐらい広い平地であった。雪をかき分け、その周辺を歩きまわった。もう60年近い前のことで懐かしい。

なぜ、20代の若い建築家に遊具の設計をする機会が訪れたかというと、私は大学を卒業して、菊竹清訓(きくたけ・きよのり)建築設計事務所に入り、ほぼ最初に担当した仕事が「こどもの国」(※1)だった。「こどもの国」は当時厚生省の管轄で、私は当時厚生技官だった高城義太郎(たかぎ・よしたろう)氏と知り合い、菊竹事務所を4年で卒業した私は、彼の推薦で、この仙台市向山の宝くじ協会の遊具プロジェクト(道の巨大遊具)に、設計者として指名されたのである。同時に港区麻布にある愛育病院附属の愛育研究所の特別研究員として任命され、児童遊園研究会に参加することとなった。

(※1)こどもの国

1965年5月5日に開園した神奈川県横浜市と東京都町田市にまたがって設けられた児童厚生施設。メタボリズム・グループの一員である浅田孝(あさだ・たかし)によりマスタープランが計画され、菊竹清訓以外に、大高正人、大谷幸夫、黒川紀章、泉真也、粟津潔などの建築家が関わった。また、ランドスケープはイサム・ノグチによる。仙田氏は当時、菊竹事務所の一員として林間学校の設計を担当していた。

物語性

道の巨大遊具は、一つに物語的な遊具という意味がある。

当時、宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』が好きだった私は、物語性のある遊園を構想した。エントランスは、芝生の高さ2.5m程のピラミッド状の小山に登る。巨大遊具に搭乗する。巨大遊具は、直径1mのコイル状の乗り物だ。山があり、谷があり、ロープがあり、ぶら下がり、登り、三角形の大ジャングルジムに乗り移り、滑り台で谷間に突っ込み、トンネルを抜けるという構成だ。全長180mの冒険の物語。そこに途中から参加しても、途中で降りてしまっても構わない。180mの体験ストーリーが展開される。こども達が挑戦し続けるシーンを思い描いた。

コンセプトとして3C

この遊園のテーマとして、“3C”の遊具を掲げた。Challenge、Community、Creation である。機能性、社会性、創造性と言っても良いだろう。こども達の挑戦したい、のぼりたい、くぐりたいという意欲を喚起する遊具でありたいと考えた。二つ目に皆であそぶ、集団であそぶための遊具でありたい。そして、三つ目にこの遊具をベースにこども達の創造性を刺激するものでありたい。巨大遊具が展開する場は、大きな砂場にし、砂場の近くには水場を用意した。様々な造形あそびを期待した。さらに、この巨大遊具を骨として、こども達が木の角材等を立てかけ、家化することを夢みていた。こども達のアジトがこども達自身の力で、この巨大遊具を骨格として、自分達で変化させてくれたら嬉しいと考えた。

選択性

コンピュータの原理である0、1(※2)を遊具の形式で応用できないかと考えたのが、平面的な分岐型のユニットの採用である。選択性が生まれる。道が分岐し、こども達の冒険のルートが変わる。新たなネットワークを将来追加する事もできる。そのような選択性をテーマとした遊具であった。多様な物語を何度でも体験できるようにした。

(※2)コンピュータは0と1の数字の組み合わせのみで、すべての数字を表現し計算を行う仕組みになっていることを指す

ユニットによる構成

全体的に長さ1.8m、直径1mのコイル状のユニットを分岐型も入れて、基本型として4つの型をユニットし、それを組み合わせるという形式の遊具構成とした。基本的なパーツ(要素)を組み合わせながら、全体をつくり上げて行くものは、デンマークのレゴをはじめ、おもちゃの世界ではすでにあった。それを公園遊具に応用したいと考えた。又、工場でユニットをつくり、現場でそれを組み立てるという形式によって、足場がいらず、工期も工事費も縮減できると目論んだ。この構成はどのようにでも変化し続けられ、多様なパターンを生み出すことができ、多くの遊園でも応用できると考えた。実際、宮城県内のいくつかの公園、遊園で応用された。

-1024x804.jpg)

4つのユニットによる構成

変化の要素

体験の要素として、のぼる、くぐる、ぶら下がる、わたる、飛ぶ、滑る等、多様なこども達の行動、活動をできるだけ多く引き出す事を想定し、そのための仕掛けとして、基本的な4種類のユニットの他、わたりロープ、ネット、すべり棒、すべり台、ジャングルジム、トンネル等の装置を投入している。

道の巨大遊具の一部

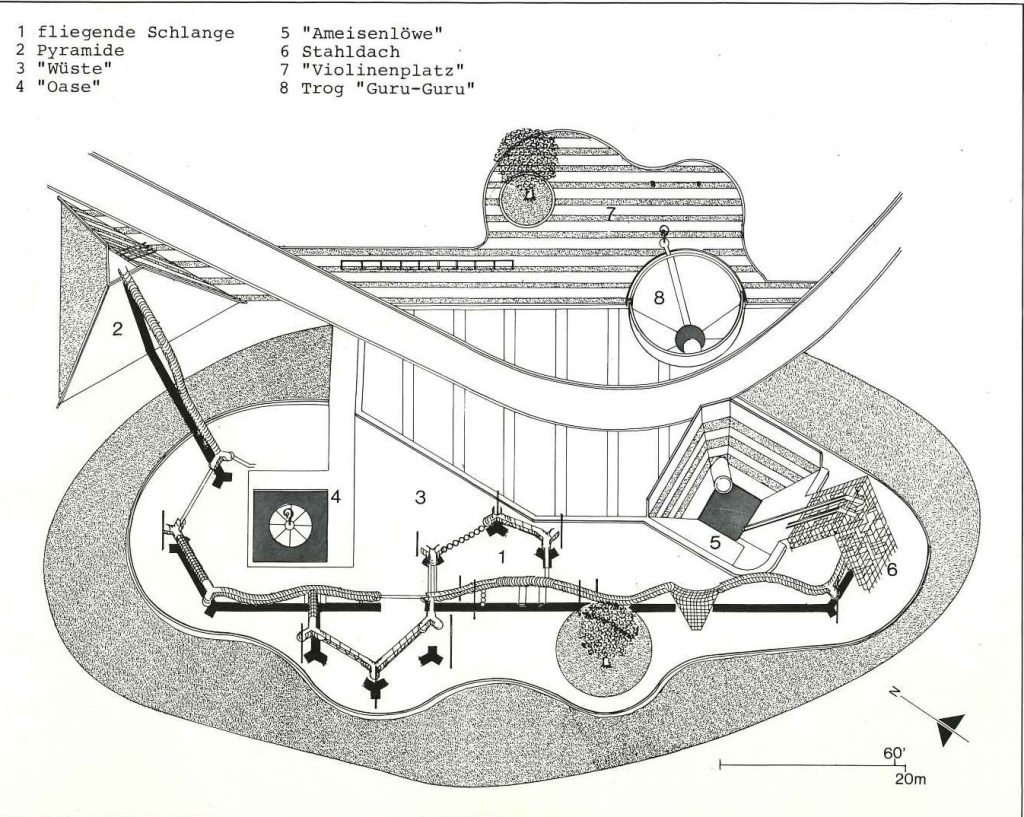

それぞれのゾーンの名称は、日本語で次の通り。1.巨大遊具の道 2.ピラミッドアプローチ 3.サバク 4.オアシス 5.アリジゴク 6.デルタジム 7.バイオリン広場 8.グルグルスリバチ

社会的な発信

この作品が出来て初めてマスコミに取り上げられたのは、地元のテレビ局である。雑誌では、『インテリア JAPAN INTERIOR DESIGN』という雑誌が取り上げてくれた。その後、当時、鹿島出版会が発行していた人気の雑誌『都市住宅』で発表する。1972年『児童遊具の研究』という本が、愛育研究所の児童遊園研究会報告書という形でまとめられたが、一般的な書店の流通には乗らなかった。海外では、イタリアの雑誌『アビターレ』とドイツの単行本『こどものあそび空間』に載った。最近2016年にヨーロッパでの巡回展「プレイグラウンドプロジェクト」に紹介される。

1980年代のフランスのラ・ヴィレット公園は、国際コンペによりベルナール・チュミが選定され、デザインされた。その一部にこどものためのあそび場があり、そこに巨大な遊具がある。その遊具デザイナーはチュミではなく、別の遊具デザイナーだそうだが、明らかに仙台の向山巨大遊具の道を引用している。しかし、これには、選択性とかネットワーク性という要素は組み込まれていない。

-1024x819.jpg)

.jpg)

-876x1024.jpg)

-1024x666.jpg)

展開

仙台の向山の道の巨大遊具を、その後さらに大きく展開したのが、「愛知こどもの国」の「ドラゴン」という遊具である。さらに巨大化したのが、1985年の「つくば万博」の遊具である。又、それを屋内化したのが、1992年の「富山県こどもみらい館」の遊具であり、1997年に日本建築学会賞を受賞した「愛知県児童総合センター」の遊具である。そして、鉄骨ユニットを木製化して「旭川市春光台公園」の「風の子館」と、長野県「信州博覧会」の「アルピコ広場」の円環遊具と発展した。その木製巨大遊具パターンは、兵庫県「全但バス但馬ドーム」や、石川県「珠洲鉢ヶ崎健康広場」の巨大遊具等に展開されている。

展望

私は、長年こどものあそび環境の活動を行ってきたが、そのきっかけは、「こどもの国」であり、そこに繋がる向山巨大遊具の道である。その頃は、まだまだ自分の直観で論理を組み立て、デザインしていた。その後1970年頃より、日本大学の芸術学部で遊具の研究をはじめ、10年間、学生達と約50個の創作遊具を作りながら、その遊具に対するこどもの行動を研究して、建築学会、都市計画学会、造園学会、小児科学会等に発表した。1982年に遊環構造という仮説を作った。それを本に発表したのが1984年の筑摩書房の『こどものあそび環境』という本である。20代のまだ若い頃に直観的な、あるいは詩的な形で巨大遊具を作ったのだが、それは後に発表する遊環構造に繋がるものであった。そのようにあそび環境研究ができたのは、私が1941年生まれで、幼児から小中学生時代まで、全く自由で遊びほうけることができたこども時代を過ごしたことによると思われる。巨大遊具の考え方は、今も十分に応用できるし、私が活動してきたこれまでの60年の建築すべてが、巨大遊具だといわれても良いと考えている。

現代のこどもの環境

現代の日本のこども・若者の問題は、先進国の中でもこども・若者の自殺率が高いこと、そして、小中学生の不登校者数の増加である。2024年の不登校者数は34万人だったと発表された。私の研究テーマは、「困難を乗り越える力を持って成長するこどもの成育環境のデザイン」である。そういう点では、今、多くのこども達が困難を乗り越える力を持って成長できていないのではないかと危惧している。私は、児童精神医学者ジョン・ボウルビィの愛着理論を空間的にも応用すべきと考えている。

「挑戦のためには、安心基地が必要だ」

今、こども達の成育環境として、安全安心基地が失われているのではないかと思われる。こども達の日常的な安心基地は、緑の空間がある公園である。しかし、今の公園は、女の子一人が遊びに行くところではなくなっている。また、公園では大きな声を出してはいけない、ボールあそびをしてはいけない等、禁止事項の看板が増加している。こども達の安心基地になりえていない。小さなこどもの段階で、さまざまなあそびの体験を太陽の下で行うことによって、こども達は多くのことを学ぶ。自然環境豊かな中で、様々な生命の変化も、不思議さも学んだのだ。

かつてロバート・フルガムというアメリカの作家は、『人生に必要な知恵はすべて幼稚園の砂場で学んだ』という本を書いて、世界的なベストセラー作家となった。社会性も身体性も非認知能力もあそびの中で向上させることができる。その機会をもっと拡大しなければならない。公園緑地の役割は、時代とともに大きくなっている。少子化、不登校化等、我が国が抱える多くの問題の一つにこども達の安心基地としての公園緑地の存在の貧困化があるといえる。

向山中央公園と向山こども園

宮城県中央児童館は、2013年に閉館され、その敷地は売却され、住宅地になってしまった。かろうじて巨大遊具のある広場部分が残り、仙台市の向山中央公園として存続されている。仙台市の貴重な斜面緑地を後背としている。また、その谷を挟んで、民間の向山こども園がある。

20年前に、私は、横浜で全国的にも初めて、幼保一元化施設「ゆうゆうのもり」をつくった。天皇皇后両陛下(上皇上皇后両陛下)も訪れた先進的な園であるが、向山こども園の副園長木村創さんが、「ゆうゆうのもり」で5年修行した縁で、向山こども園の再編を私がお手伝いすることになり、向山の可能性がより大きくなったことを感じた。木村さんの園庭もなかなかダイナミックである。少しずつ改築し、今年(2025年)、遊戯棟ができ、園庭がより開放的になった。

向山こども園は、向山中央公園に隣接している。向山中央公園のアプローチは、都市部からは一本の極めて細い市道からしかない。私は、市民利用の点でも、公園は多様なアクセスをもつ必要があると感じている。袋小路的な公園はなかなか利用されない。大きな斜面緑地、自然環境、道の巨大遊具、キャンプ場等があるこの領域を再開発することによって、より、仙台市民に利用してもらう可能性は大きいと感じている。その一つの方法が、向山こども園側から向山中央公園にアクセスする方向性である。下は谷間であるが、吊り橋をかけても面白いのではないかと考えている。かつて日本のプレーパークを指導した大村虔一(おおむら・けんいち)教授が東北大にいらした。そういう意味でも、プレーパークを中央公園に開設し、我が国のこどもの安心基地として向山中央公園を充実できないかと考えている。宮城県中央児童館で、ジュニアリーダーとして研修を受けた人達が、こども劇場、プレーパーク、児童館活動等、現在の東北の子どもたちの遊び環境を担っている。この公園には、その聖地になる可能性がある。

仙台における向山中央公園の将来

向山中央公園は、仙台市の代表的な斜面緑地公園、特にこども達のあそびの場として、自然あそび、キャンプ遊び、遊具あそび、プレーパークあそび等多様な体験ができる全国にモデル基地として発信し得る場と思える。近年、道の巨大遊具も、市の公園課の方で長寿命化計画が検討されている。設計者としては、是非、仙台市のこども達のあそびの聖地として、道の巨大遊具と新たな中央公園の展開によって、さらなる発展を期待している。仙台で育つこども達が日常的にも非日常的にも向山中央公園が思い出となり、さまざまな挑戦あそび体験を通して、困難を乗り越える力をもって成長できることを願うものである。

(参考文献)

『SENDAMAN1000』 美術出版社

『こどものあそび環境』 筑摩書房 鹿島出版会

『子どもとあそび』 岩波書店 岩波新書