| 事業名:自宅スタジオ(The Sun Theater)を活用した、演劇を中心とする芸術文化の地域振興事業・町内会劇場の構築 団体名:せんだい太陽劇団 活動期間:2024年6月30日から2025年2月27日まで 参考URL:https://ssbj.jp/support/grant/report/13150/ |

コミュニティにおける新たな演劇との出会い方

南仙台の飯田団地の一角で行われた、せんだい太陽劇団のワークショップは、日常の延長に演劇が存在していることを実感させる光景であった。

町内会劇場とも呼ばれているせんだい太陽劇団によるワークショップは、即興演劇をツールとしてコミュニケーションの面白さを実感し、参加者がその可能性に気づく機会を目的としている。

せんだい太陽劇団の代表の杉内氏は、長年宮城県の高校演劇界に指導者として多くの作品作りに関わり、同時に演劇教育のあり方についても様々なアプローチを試みてきた。それらの活動を踏まえつつ、新たな場づくりとして、自宅の一部を改装し劇場「The Sun Theater」づくりを目指している。単なる住宅を劇場にコンヴァージョンしただけではなく、町内会と連携した場の実現を目指しており、杉内氏の言葉を借りれば、「立ち寄って演劇に触れることができる」そのような場である。

そして当然この場づくりは、活動の延長に場所が位置づけられており、いわゆるソフトがあってハードがある現代の劇場づくりが最も求めているプロセスでもある。

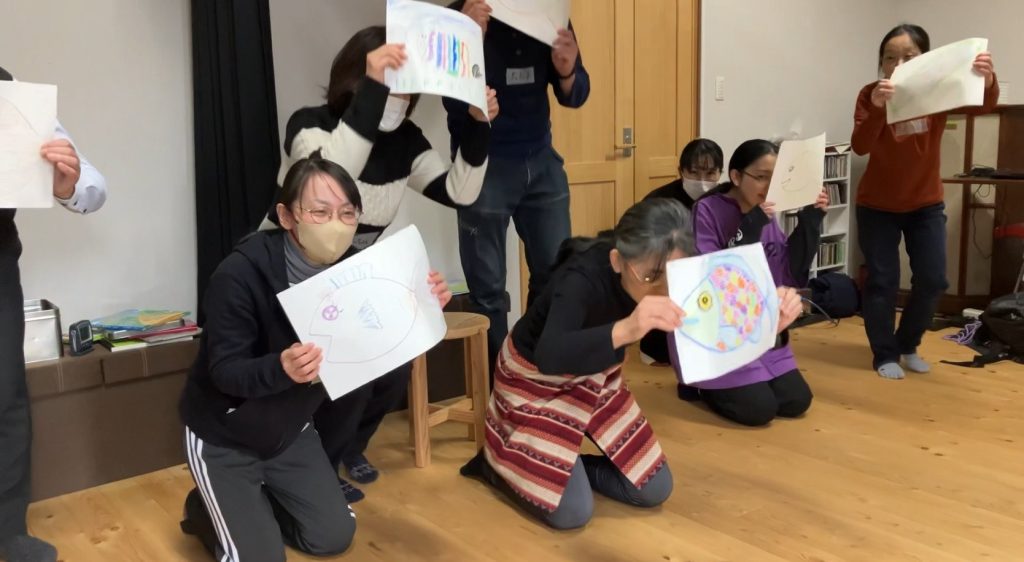

今回のワークショップは、絵本の物語を題材に、即興で演劇を作り上げていく。参加者は10名程度で、年齢層も小学生から高齢者まで幅広く、舞台芸術に関する経験値も大きく異なる。参加動機もコミュニケーションのあり方に興味を抱いて参加された方から、近隣に住んでいてやってきた子ども達、そしてこのようなイベントには初めて参加したと語る方まで、多様な顔ぶれとなった。

全体の構成は、自己紹介とアイスブレイクを経て、参加者からのアイデアを取り込みながら一つ一つの場面をつくり、それぞれを紡ぎ合わせて全体で5分程度の演劇に仕上げていく。アイスブレイクのコミュニケーションゲームは、動きを意識することに重点が置かれ、参加者の身体の解放を促す役割を担う。

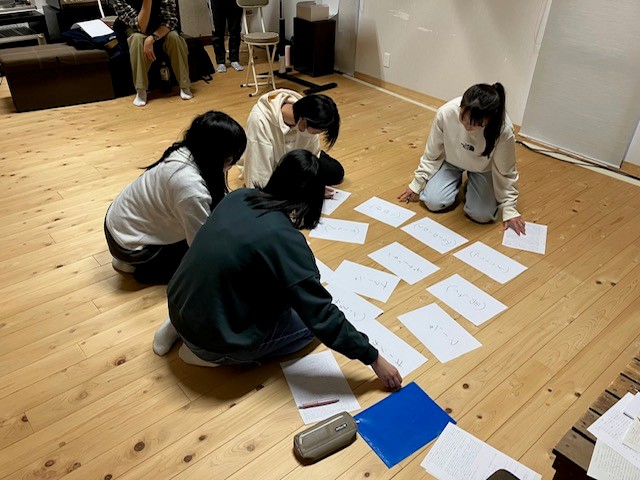

物語づくりにもいろいろな試みが施されている。

まず、台詞や感情表現などはできるだけ少なくし、基本的に動きや動作を複合させていくことで、物語を構成する。そのことで、参加者の演劇に対する心理的なハードルを低くしている。

加えて、ここでは二つの点に触れる。

一つは、各場面の長さをコンパクト(15秒から20秒程度)にすることである。短くすることで、それぞれの動きが立つ、座る、右に動く、捕まえるなどシンプルになり、参加者の理解を促す構成としている点である。

もう一つは、絵本を題材にすることで、動きをビジュアルとして共有しやすくしている点である。例えば、即興で場面づくりを行う際にも、絵本を使用することで、場面のゴールが共有しやすくなり、参加者それぞれが実現するイメージを共有しやすく、各々の参加者がアイデアを出すことを容易にしている。

そして、参加者間の関係づくりやこれらの点を含めて、このプログラムが成立する要因の一つに、せんだい太陽劇団の場「The Sun Theater」の存在がある。

20畳ほどの空間のスケールは、狭いというよりは、参加者それぞれの表情が相互にわかり、プログラム終了までの参加者間の関係性が維持しやすい適切なスケール(規模)感を有している。また、フレキシビリティーの高い環境であることも大事な点であり、時間的かつどのような利用形態も可能にしている自宅であることが大きい。

物語の場面を検討し、アイディアを出す際にも、そこにある備品や、ちょっとした隙間などが、ありとあらゆることが場面や表現づくりに関わっている。

今回は、プログラムの関係上、照明や音響などの機材を使用する場面は無かったが、ある程度の演出にも対応する機能も有している。

地域との関係においても、代表の杉内氏の自宅が拠点となることで、日常の延長において、この場所が存在し、今回の参加者にも近隣からの参加もあり、町内会のネットワークとの関係が築かれていることも窺える。

全体として、今回のプログラムは、「こどもと一緒に歩いて行ける演劇」が場の運用とともに具体化され、実際の内容も参加者それぞれをフラットにし、参加者が演劇に触れる、そして関係をつくることに主眼が置かれ、それらを具体化するための方法や環境が盛り込まれているといえる。

ここからは、このプログラムの課題に触れながらこれらのプログラムの成果や今後の展開について考察してみる。

一点目は、多様な参加者が関わるために、例えば、もう少し一つ一つのシーンの演出を考えたり、ストーリーにおける参加者の役割を個々に明確にしてみる、などの展開も考えられるが、他方でそのような構成を取ることで、参加者間のフラットな関係の継続が難しくなることも考えられる。参加者や目的に分けてプログラムを検討することも重要だろう。

ただ、このプログラムの独自性は、それらがある種ごちゃ混ぜになりながら、ワークショップとして成立しているところであり、そしてその点が今後の地域における舞台芸術環境を考えるヒントでもある。

二点目は、この企画の目的に述べられている小さな児童館としての役割を実現するため、公共施設としての利用のフレキシビリティーを高める方向に活用するのも一つの方向だと思われる。例えば、特定(複数も可)の団体による同一空間の継続利用を可能にするとか、利用ルールのフレキシビリティーの実現などが求められるだろう。いわゆる児童館のこども達の稽古場づくりかもしれない。

最後は、コミュニケーション教育やコミュニケーション能力の醸成の有用な機会であるという点だ。通常これらの類似の取り組みは、コミュニケーション教育が表現手法の習得や関係づくりに重きが置かれる場合が多いが、このプログラムは、それらを行う環境(場)との相互関係も重視された試みだ。

かつて、ワークショップを理論化したローレンス・ハルプリンは、ワークショップのプログラムマネジメントにおいて、オープンスコア(プロセスが開かれていること)であるべきだと述べているが、ここでのプログラムは活動(ソフト)とその環境(ハード)が一体となって、オープンスコアが形成されているともいえる。

今回のプログラムは、これからに向けた一つのステップであることも事実であろう。次に向けた課題は今後の条件の変化(参加者の増加、内容の高度化、会場の拡大など)に応じて、このプログラムをどのように対応させるかにあるだろう。

可能であれば、現状のプログラムのヴァージョンアップではなく、目的と質を担保しながら新たな手法の模索や展開を期待したい。

そして、このような場とアクティビティが相互に呼応し合うようなプログラムが、公共施設や或いは街の中で実現可能にする(或いはできる確率を高める)ための施設利用ルールのあり方や公共文化施設マネジメントを議論する材料につながることを切に願う。

住宅地の一角の住まいの2階が劇場であり、そこでこどもと大人が一緒になって演劇の面白さに触れ合えることは、文化とまちづくりの観点では実に魅力的な光景だ。生活と舞台芸術が地続きになっている、かつての郷土芸能や地域が有していた市民と舞台芸術の関係を取り戻し、そして再構築するための布石となる試みである。