会場:au Style SENDAI 2階イベントスペース

※助成事業の概要についてはこちらをご覧ください。

https://ssbj.jp/support/chiiki-outline1/

※報告会の概要についてはこちらをご覧ください。

https://mag.ssbj.jp/event/18259/

「文化芸術を地域に生かす創造支援事業」は、2021年度から2023年度まで実施された「持続可能な未来へ向けた文化芸術の環境形成助成事業」の趣旨を一部引き継いで開始されました。レポート2では、新たに設置された「スタートアップ枠」に採択され活動した5団体と、審査委員からの全体を総括したコメントをお伝えします。

テーマ1:建築・デザインの視点から新しい文化を醸成する試み

(8)建築文化をつくる「Local architecture festival(仮)」実施に向けたプレリサーチ

報告者:Local Places

【概要】

建築を「地域資源」とみなし、仙台市および近郊エリアの建築を媒介に地域の魅力を再発見しその文化的価値を共有することで「建築文化」を醸成していくことを目指す。台南および京都からゲストを招いて先行事例を紹介するシンポジウムと地域に存在する建築の価値を共有するスタディツアーを実施し、建築文化の醸成に向けてどのような方法が可能かプレリサーチを行った。

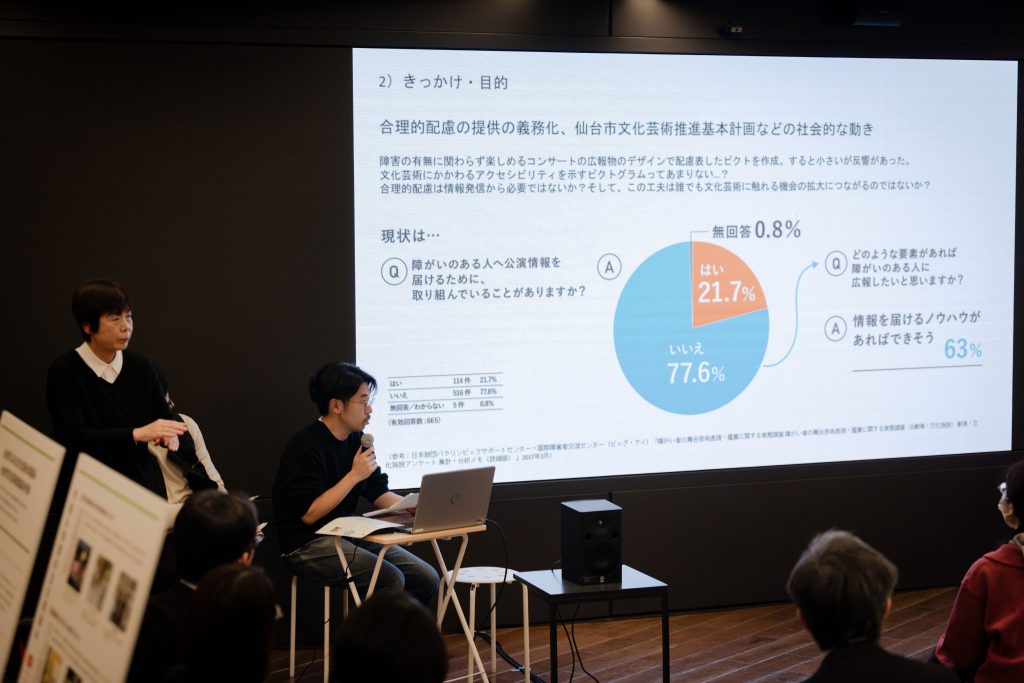

(9)文化芸術に親しみやすくする為のアクセシビリティピクトグラムの開発事業

報告者:渡邉デザイン

【概要】

「文化芸術にかかわるアクセシビリティが重視される中、アクセシビリティを示す情報伝達が行われていないのではないか」という課題意識から、当事者へのヒアリングをもとにピクトグラムを制作。自由にダウンロードできるようにWEBサイト上に公開し、使用者に改善点を聞きながらデザインを修正したり、さらなる新規制作に取り組む。

【審査委員より(抜粋)】

(8)

・台南や京都からゲストを招き、地域外の視点から仙台の建築を捉え直す試みがよい。スタディツアーをする際に、青葉山エリアにこれから建つ予定の複合施設を想像するなど、未来の姿に想いを馳せる方法もあるのではないか。

・建築がまちにおいて、誰もが等しく接することを許容された第一の文化であるとするなら、誰もが自由に参加し、発言できるように興味関心を広げることが次のステップとして重要ではないか。現存しない建築に想いを馳せるようなプロセスも含め、地域資源である建築への愛着を育む方法を探求してほしい。

(9)

・ピクトグラムをフリー素材のように公開し、さまざまな立場の人の意見を反映させて修正していく試みに可能性を感じる。法律的なハードルを丁寧に解きほぐして展開してもらいたい。

・価値観の変化の中で、現在一般的に使われているサインにどのような変化が求められるのか、新しい価値観をどのように反映していくのかという重要なテーマにいち早く着手しているのがよい。声の拾い方も含めて全国的な展開の可能性を感じた。

テーマ2:身近な日常の中に芸術文化を生かす

(10)あしあとキャラバン

報告者:チームあしあとキャラバン

【概要】

東日本大震災の記憶を継承し防災意識を高めることを目的に、小中学校を対象に文化芸術を生かした防災学習の可能性を探っている。事業の広がりや定着を図るため、小中学校へのリサーチとプログラム提案を通して直接の連携を模索したり、公募事業において震災の教訓伝承と表現活動を組み合わせた新たなプログラムを開発・検証している。

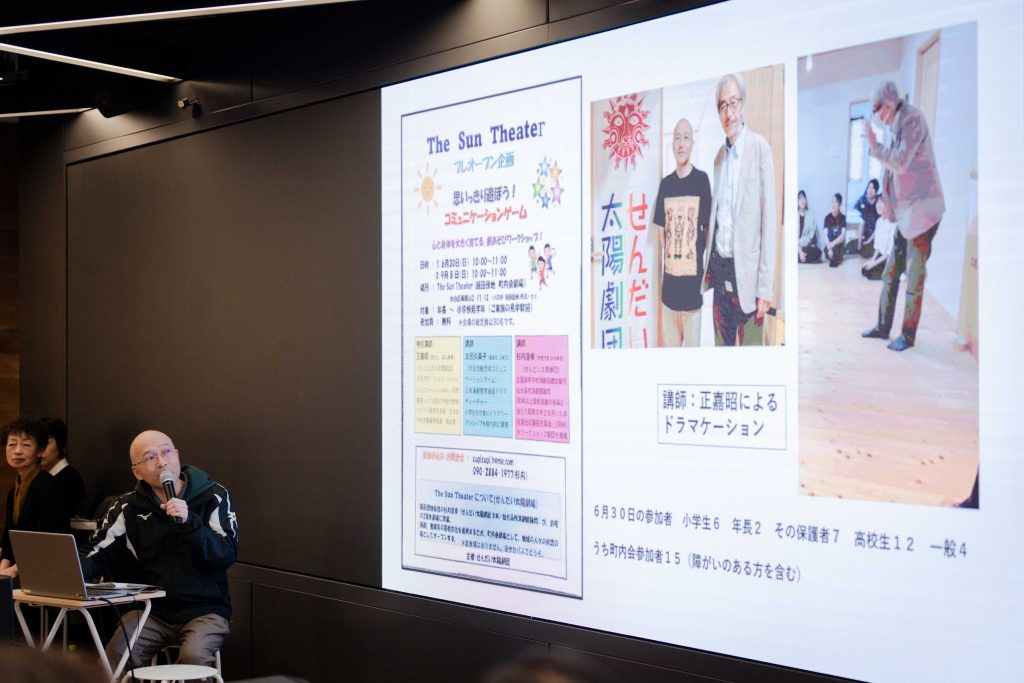

(11)自宅スタジオ(The Sun Theater)を活用した、演劇を中心とする芸術文化の地域振興事業・町内会劇場の構築

報告者:せんだい太陽劇団

【概要】

ごく身近な地域から芸術文化および教育振興を活性化するべく、自宅の一部を劇場として開き、幅広い年齢を対象とした演劇、音楽、映像、朗読などを上演。ワークショップ、招聘公演、利用希望者への提供など幅広い活動を展開し、町内会への定着を図りながら、プログラムの充実や他地域への発信も目指す。

(12)主催コンサート事業「おはなしクラシックどなたでもコンサート」の開催

報告者:La boite a jouets―音楽の、おもちゃ箱―

【概要】

DE&I(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)の精神のもと、「どなたでも鑑賞できるコンサート」として、物語を音楽やお話、イラストや身体表現を用いてわかりやすく届けるコンサートを開催。0歳からの入場や上演中の入退室を自由にするほか、センサリールームの設営など多方面の配慮を行い、市民活動団体と協働しての運営にも挑戦した。

【審査委員より(抜粋)】

(共通)

・日常の中になぜ表現が必要なのかという視点が集約された3つの取り組み。日常生活の中で芸術文化をどう一般化するか、どう体験を広げていくかが重要だと感じた。

(10)

・社会課題と表現が良い意味で溶け合って新しいジャンルに変貌していく面白さを感じる。

・全国で災害が起きる中、仙台市が「災害文化」という言葉を用いて文化振興の中に位置付けていることは非常に特徴的。学校や福祉施設との連携を通して、文化団体側だけでなく各施設同士のネットワークができるとよい。

(11)

・自宅を開放する試みは面白いが、自分一人で抱えてしまう場合が多い。一緒に運営する仲間を見つけることが重要ではないか。

・「町内会参加率」という考え方が面白い。外出しづらい人などにとってより身近な場所として、地域に劇場があることの価値を問う試みだと感じた。

・定年退職後の一歩を表現にかける意気込みに期待と核心がある。個人が地域の誇りのきっかけとなり、公的になる可能性を感じる。

(12)

・クラシック分野でのアクセシビリティの推進は、既存の価値観を開いていくことにハードルがあると聞く。そうした分野内の意識を変えていこうと思うのか、多様な人が一緒にいられる場所を劇場内に限定せず一般に開いて作っていくのか。それによって、今後向かう軸がはっきりしてくると思う。

・芸術は作品の精度が上がることで体験の自由さがなくなる面がある。そうした課題をどうクリアしていくか考える必要があるが、法人化する意向を聞き覚悟を感じた。

審査委員からの全体総括

藤野委員:

昨年度から報告会が開催され、活動団体同士のコラボレーションが始まっていることに意義を感じた。みなさんの取り組みを総括すると「どうコミュニケーションを取るのか」に尽きる。コミュニケーションについて考えている人たち同士がコミュニケーションを取る場が、この報告会。もっと大きな会場で開催するなどして、場がどんどん充実していったらよい。

森委員:

共通の課題はアウトリーチ、人材育成、連携の方法、どう波及させるかなどに集約されている。事業を通して蓄積されていく知恵や技術をどう共有していくかも大切。他分野との協働は実際に行うのはとても大変で、どうしてもタコツボ化しやすい。一歩踏み込んで相手の分野や言葉、慣習に慣れてみることが必要。また、助成事業のあり方そのものも考えていけるとよいのではないか。助成事務局も苦労して枠組みを作っているので、申請する側の使いやすさ、使いにくさなどもどんどんフィードバックしてもらいたい。

木ノ下委員:

課題意識の広がりと深まりを目にして、「文化芸術を地域に生かす」という助成金の目的をまさに体現していると感じた。芸術は、私たちがこの社会を生きていく中で出会う問題を乗り越えるための創造力を鍛錬し、他者に対する寛容性を広げる最後の手段だと思っている。みなさんが豊かな解釈で活動を展開することで質と量が高まれば、新たな担い手も生まれると思う。全国共通の課題は仙台に留まらず意識的にコンテンツとして展開していってほしい。

アサダ委員:

自分もいろいろな土地で活動しており、こうした事業の審査をする側とされる側のどちらにも立つことがあるが、発表を聞いて活動の幅の広さを感じた。みなさんがやっているのは過去・現在・未来や、土地の中に存在する材料が生活者の手に渡るまでの工程、既存の制度の枠組みなど、あらゆるものの境界線を引き直す作業。その中から新しい生活文化が滲み出て知覚されることに価値がある。そこに土地の味が加わり、仙台でなければ生まれない文化になる可能性を感じた。