完成から50年以上を経た今も、こどもたちの好奇心を刺激し続ける向山中央公園。今回は現地を訪れ、本特集の監修者である錦織真也さん(東北工業大学 准教授)に公園を案内していただきました。

時代は変わっても、そこには、巨大遊具に挑み、元気いっぱい走ったり、登ったり、滑ったりするこどもたちの姿が。実際に公園を歩きながら、完成当時からの変遷と、今なおこどもたちを惹きつける面白さについて辿りました。

こどもを出迎える、見たこともない「道」

向山中央公園を訪ねたのは、真夏の日差しと緑がまぶしいある日の昼下がり。静かな住宅街を進んだ先に、自然あふれる広大な空間が出現します。真っ先に出迎えてくれたのが、大人も圧倒される全長180メートルの巨大遊具。公園のシンボルである「道の巨大遊具」です。ぐるぐるとコイル状になった道が曲線を描きながら続き、高低差がついていたり、突然ネットのエリアに変わったりと、単調にならない構造で冒険心を掻き立てます。

「全体的に高さがあるので、小さなこどもが上りにくい遊具のように見えますが、四角錐の形をした小高い『ピラミッドのアプローチ』から簡単に入れるようになっています。低いところからスタートして、夢中で歩いているうちに、いつのまにか高い位置までたどり着いている構造です」(錦織さん、以下同)。コイルの道は途中からも出入りが可能。上部が空いているところもあるため、自分の前にゆっくり慎重に進むこどもがいても、渋滞を起こすことなく追い抜くこともできます。分岐型のコイルを挟んでおり、脇に逸れて寄り道をしてもOK。途中で下りて、コイルに付いたブランコに揺られるなど、気分次第で幾通りもの遊びができます。

頭と体を目いっぱい使ってチャレンジする遊具

コイルの道を歩いた先に待つのは、こちらも大きな直角三角形のジャングルジム。てっぺんが滑り台のスタート地点です。「一般的に、こどもの遊具には曲線を使うことが多いので、このジャングルジムのように、エッジが効いた幾何学的な形態の遊具はとても珍しいんです」。ジャングルジムをよく見ると、ところどころパイプが抜かれた変則的な造りをしており、どのルートなら登れるかを自分で考えなければ、頂上まで行けない仕組みになっています。「横に移動したり、一度下って別ルートを上ったり、そうしてたどり着くことで、こどもたちは大きな達成感を得ます。近くで見ている親はハラハラしますが、こどもたちは楽しそうにチャレンジしていますし、むしろ怖くて途中でやめるお父さんお母さんの方が多いかもしれません(笑)」。たしかに、目の前にそびえ立つジャングルジムはなかなかのインパクト。ひょいひょいと登っていくこどもたちを見ると、頼もしさすら感じます。

公園全体を使った回遊性のある設計

ジャングルジムの頂上から伸びる滑り台は、高さ10メートル、長さ16メートル。「アリジゴク」と名付けられたすり鉢状の砂場に向かって一気に滑り降ります。「この滑り台、とても鋭角に見えますよね。小さなお子さんの場合は親の見守りは必要ですが、実際は危険を感じるほどのスピードは出ていないんですよ」。

アリジゴクの先には土管のトンネルがあり、ピラミッドのアプローチに向かって抜けることができます。完成当時はこの辺りに縞模様の芝生が広がる「バイオリン広場」がありましたが、今はその一部が残るのみ。こどもたちは一度遊具を回ったことで自信をつけ、何周もして冒険心と好奇心を満たしながら自分なりの遊びを楽しみます。

「遊具が公園全体に広がっていて、こどもたちが密にならずのびのびと遊べる造りになっているのもポイントです。遠くで誰かが遊んでいる様子を見て、その子を真似して遊びたくなる。そんな光景も見られます」。

見守る親や大人たちの居場所づくり

もう一つ、錦織さんが特徴として挙げるのが、こどもを見守る大人への優しさです。「公園内に植栽された木々が陰を作ってくれるので、暑さをしのぎながら近くの縁石に腰を下ろすことができます。どこにいても全体が見渡せる設計なのも、親にとってはありがたいですね」。公園を訪れたこの日も、日差しが強く、じっとしているだけでも汗が流れる気温でしたが、木陰に入ると涼しい風が抜け、心地よさを感じました。

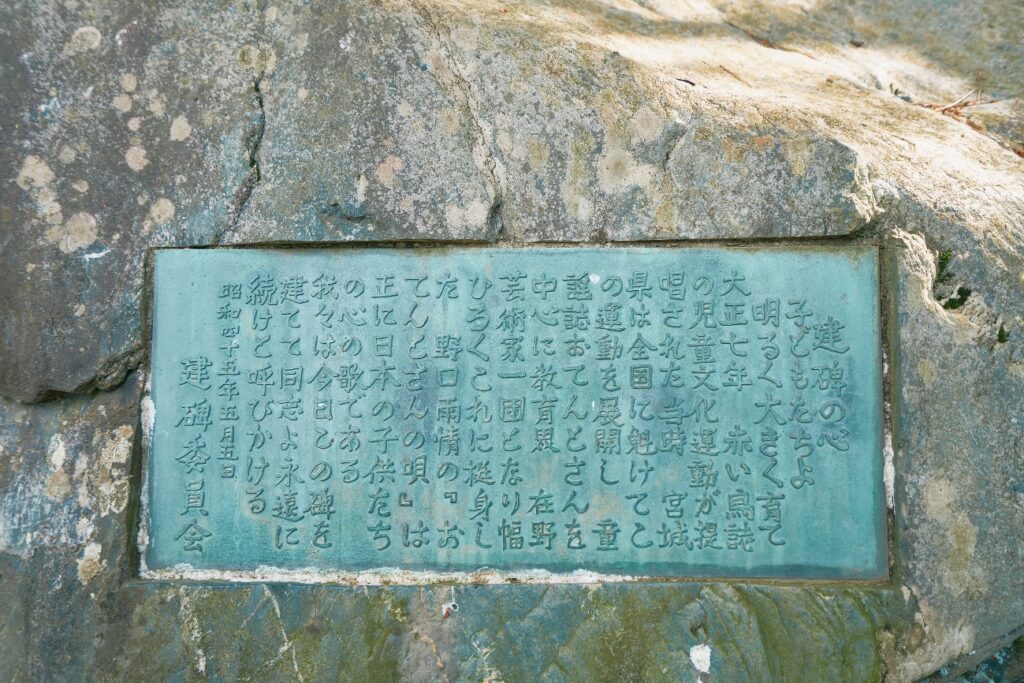

公園を歩くと、石碑や石像が目につきます。これらは、仙台生まれの童話詩人であり、全国初の童謡専門同人誌「おてんとさん」を創刊したスズキヘキらの活躍を讃えたもの。かつてここには宮城県中央児童館があり、この公園も、完成当時は児童館の遊園部として利用されていました。石碑の数々は、ここが宮城県の児童教育において重要な場所であったことを示しています。

向山中央公園は、単なる遊具施設ではなく、チャレンジ精神を育み奥深い楽しさに出合える貴重な遊び環境。今日も多くのこどもに、たくさんのワクワクと達成感、そして経験による自信を与え続けています。