| 事業名:「つくる、見る、話す、いる ともに表現する場所」を地域にひらく 団体名:特定非営利活動法人エイブル・アート・ジャパン 活動期間:2024年6月24日から2025年3月16日まで 参考URL:https://ssbj.jp/support/grant/report/13471/ |

ひとりひとりと向き合う場

みつけたことを共有する場

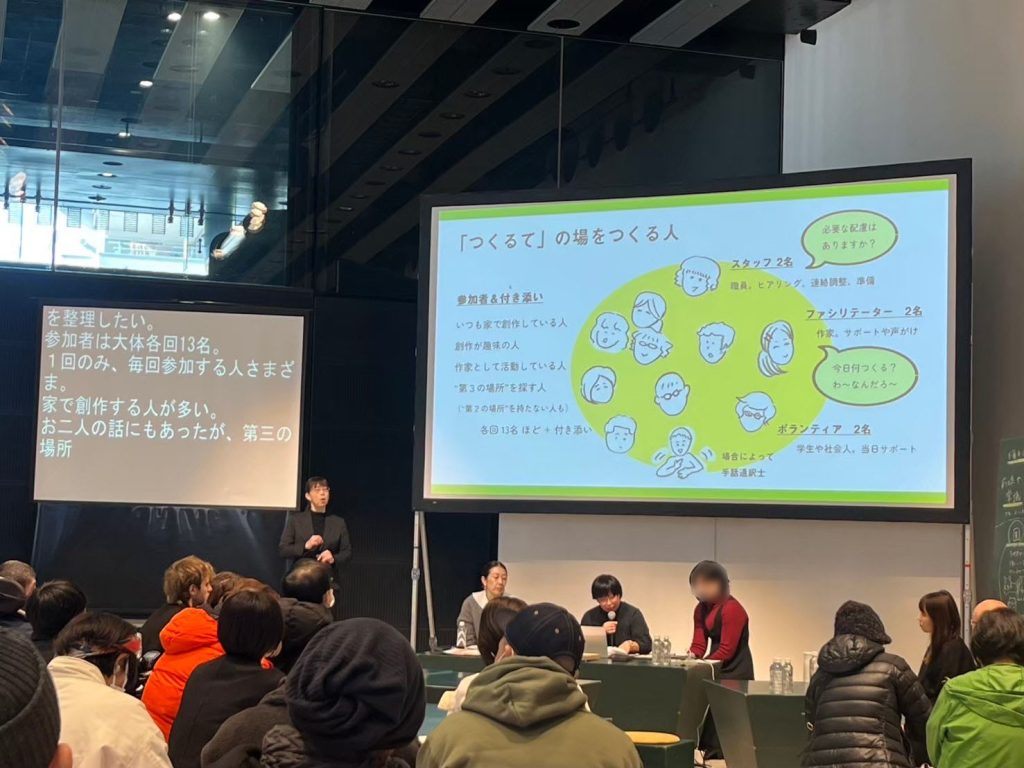

障害のある人と芸術文化活動に関する大見本市 「きいて、みて、しって、見本市。」の開催は7回目。せんだいメディアテーク1階にあるオープンスクエアで開催され、障害のある人の絵の展示や作業所のクッキーなどを販売しているブース、障害のある人たちとの活動の紹介パネルなどが飾られ、興味のある人たちだけでなく、通りかかった人たちも足を止めて、立ち寄りやすい雰囲気があり、賑わっていました。

この見本市の1つのコーナーとして、「つくる・みる・はなす・いる ともに表現する場ってどんなところ?」というトークセッションが開催されました。日曜日の午前中にもかかわらず、多くの人が集まっていました。ここでは、障害のあるなしに関わらず、表現できる場の実践について、共有する時間が持たれました。その中で、オープンアトリエである「アトリエつくるて」の紹介がありました。一般財団法人たんぽぽの家が作成した「オープンアトリエのつくりかた表現の場をひらいてつながるためのヒント集」の中で、オープンアトリエは次のように触れられています。

“【オープンアトリエ】障害のあるなしにかかわらず誰もが参加できて、

自由に表現を楽しむことができる “場” や “活動” のこと。”

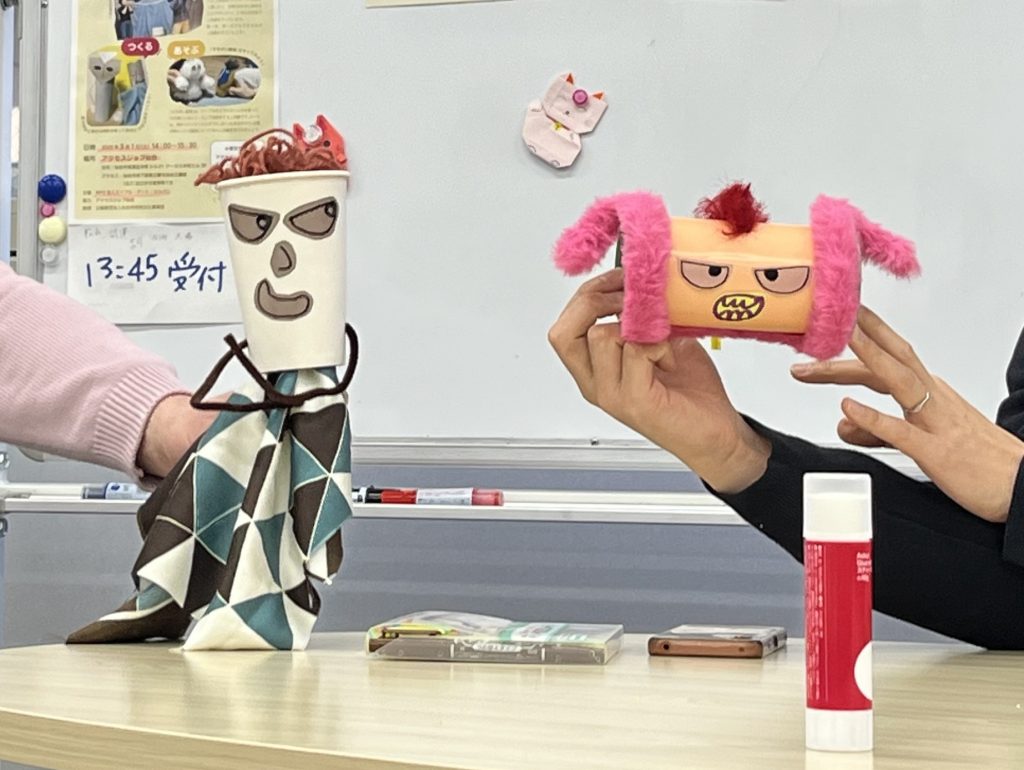

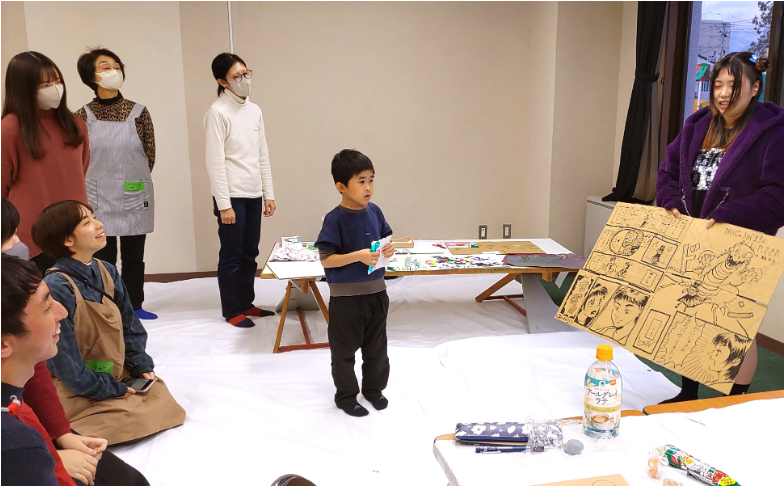

報告の中で、アトリエつくるてでは、表現をすることだけでなく、最後に共有の時間を持っているというお話がありました。何かを表現すること自体は、家で一人でもできることです。しかし、誰かと一緒に表現の場を持つことで、隣の人の表現に刺激を受けたり、自分の表現についてコメントをもらったりすることができます。そのことは、自分の気づいていない一面を発見することにつながります。もちろん、いつも表現する必要もなく、その日の状況によっては、何かが生み出されることはないかもしれません。継続的に場を開くことで、参加者が自らのタイミングで表現できる選択肢が生まれます。

そういう場をつくるためには、関わるファシリテーターやアーティスト、スタッフのふるまいが重要です。企画する側としては、せっかく来たからには何かをやってもらわねば、とつい先回りして準備をしてしまいがちですが、それでは、参加者本人が自分のやりたいことを見つけられなくなってしまいます。何かをやらせようとするのではなく、率先して楽しんだり、そっと誘ってみたり、同じ高さでものを眺めてみたり、ひとりひとりと関わりを持ちながら、何かが出てきた時に見逃さない力が必要だと思いました。

障害のある人の芸術文化活動

障害のある人たちの芸術文化を支援する制度は、近年少しずつ整備されてきました。平成 30(2018)年には「障害者文化芸術推進法」が成立し、平成31(2019)年3月には、第1期の「障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画」が策定されました。令和5(2023)年3月には第2期の計画が作られています。計画に関連する事業として、厚生労働省「障害者芸術文化活動普及支援事業」があります。この事業は、各都道府県に障害のある人たちの芸術文化活動を支援するセンターも整備するというものです。本事業の採択団体であるNPO法人エイブル・アート・ジャパンは、宮城県の支援センター、近隣の支援センターを支える南東北・北関東広域支援センターを運営しています。

支援センターの活動のひとつに、障害のある人たちの芸術文化活動に関する相談支援があります。第9回障害者文化芸術活動推進有識者会議の厚生労働省の資料から、令和5年度の全国の支援センターの相談内容の状況を見てみると、「発表」に関するものが一番多く、次いで「創造」に関するものとなっています。ここから、自分が作った作品を見てもらえるような発表の場を求めていたり、何かを作ったり、表現できる創造の場を求めているということが分かります。大きな舞台でたくさんの人たちに見てもらえるような発表をしたい人たちもたくさんいると思いますが、身近な地域で家族や友人、興味関心の近い仲間に、まずは認識してもらいたいという人も多いのではないでしょうか。先ほど述べたオープンアトリエの機能は「発表」と「創造」の要素を兼ね備えたものと言えます。

「みんな」を想像してみる

先程の見本市の一環として、仙台市主催の「みんなで話そう!新しい文化施設のこと-(仮称)国際センター駅北地区複合施設(音楽ホール+中心部震災メモリアル拠点)に関するディスカッション-」も開催されていました。仙台市に新しくできる文化施設について、グループに分かれて意見を出し合うというものでしたが、車椅子ユーザーや聴覚や視覚に障害のある人などさまざまな背景の人たちが参加していました。見た目では分からない障害や事情のある人たちも、いらっしゃったかもしれません。奥には、アートに囲まれながら誰でも思い思いに時間をすごせる「あそびの場」もあり、時折子どもたちの楽しんでいる声が聞こえてきました。エイブル・アート・ジャパンの皆さんが見本市をはじめとした活動の中で積み重ねてきた実践が、「ここは自分が来てもいいんだ」という安心感と、「何か面白いことになりそう」という期待感となって、多様な人たちの参加につながっていると感じました。

新しい文化施設は、「みんな」が使うところです。この「みんな」という言葉は、きれいな円のような形ではなく、でっぱったりひっこんだりしています。大勢の人のためではなく、一人も排除をしないことが、「みんな」が使う文化施設につながっていくのではないでしょうか。そのためには、まず一人一人があげている声を見つけて、ここにいるよ、と顕在化していくことから始まります。オープンアトリエの活動には、一人一人と表現を通して、丁寧に向き合うその原点を感じました。